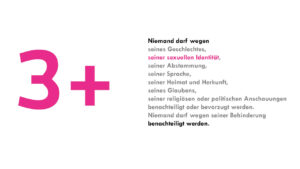

Im Bayerischen Viertel Berlins erinnert ein Denkmal an die systematische Unterdrückung und Entrechtung der jüdischen Bevölkerung unter der nationalsozialistischen Diktatur, eine Verfolgung, die sich in alltäglichen Demütigungen widerspiegelte. Dieser schleichende Prozess endete letztlich in Deportationen und Massenverbrechen. Obwohl Geschichte nicht immer identisch wiederholt wird, wirft der aktuelle Gebrauch des Begriffs „Nazi“ für politische Vergleiche dringende Fragen auf.

„Nie wieder ist jetzt“ – so lautet eine gängige Parole von Antifa-Demonstrationen bis hin zu CDU-Zentren in Berlin. Doch solche Gleichsetzungen der heutigen Politik mit dem NS-Regime verharmlosen die Schrecknisse der Vergangenheit und riskieren, die schoa-bedingten Leiden zu relativieren. Juristisch bleibt dies zwar unbestraft, doch selbst vorsichtige Parallelen, etwa zur Verfolgung ungeimpfter Bürger während der Coronakrise, wurden von der Justiz rigoros bestraft.

Doch welchen Sinn hat es, über solche Vergleiche nachzudenken, wenn der Blick auf den historischen Kontext verloren geht? Der Autor verzichtet darauf, dies zu erläutern, da die Schilder im Bayerischen Viertel – einem ehemals jüdisch geprägten Stadtteil – bereits genug Fragen aufwerfen.